有人写黑暗,是为了拥抱光明;有人写黑暗,是为了挡住光明

有人写黑暗,是为了拥抱光明;有人写黑暗,是为了挡住光明

我猜,你一定听过一句话:时代的一粒沙,落到每一个人身上就是一座大山。

对,它就是前湖北作协主席方方写的。

1、两个月前,武汉乃至湖北发生了一场突如其来的疫情,在每个中国人的心头都引发了一场天崩地裂的地震。

当时,方方通过自己的网络平台,每天发布一些和武汉相关,和疫情相关的“日记”,记录自己的所见所闻、所思所感。

事实上,那时候,微博上有无数的“方方”。

他们甚至比方方本人更加深入一线,大多都是武汉的感染者或其亲友,不少求助者的亲身描述,比方方笔下的武汉惨上十倍。而正是因为这些发声的人,才让武汉的真实情况被外界看见。

那段时间每天刷微博的大家,是不是一会儿难过得想哭?一会儿恨得牙痒痒?是不是希望有个人出来,帮你把你想说的话给说了?这就是“方方们”在那段时间扮演的角色。

2、4月8日,这一天是武汉解封的第一天,全国默哀,很多人都不会忘记。

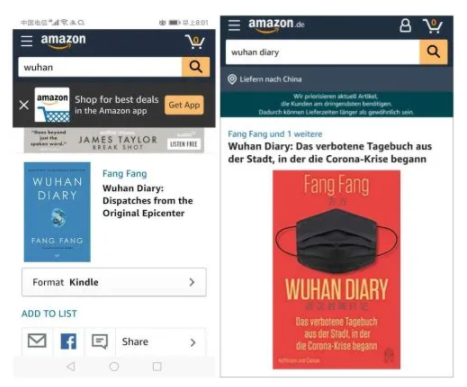

就在同一天,方方的《武汉日记》英文版在亚马逊网站上预售了,紧接着德文版也光速出现,目测还会被翻译成更多语言在全球发行。

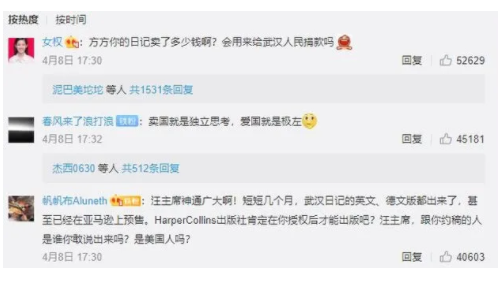

方方也因此再一次被推上了风口浪尖。如果你现在再去看方方的微博,却几乎全是在骂她的。

其实疫情后期,质疑方方的声音一直存在。直到《武汉日记》被西方媒体出版,网友的情绪终于被引爆。

3月24日,方方在日记中曾写下“所有的疑问,都无人回应”。

为什么大众不再热衷她的作品?

为什么无数网友跑来评论区表示不喜欢她的日记?

为什么曾经一灵百灵的话术如今失去了魔力?

3、首先,如果真的只是写日记,方方怎么写都是她自己的事。

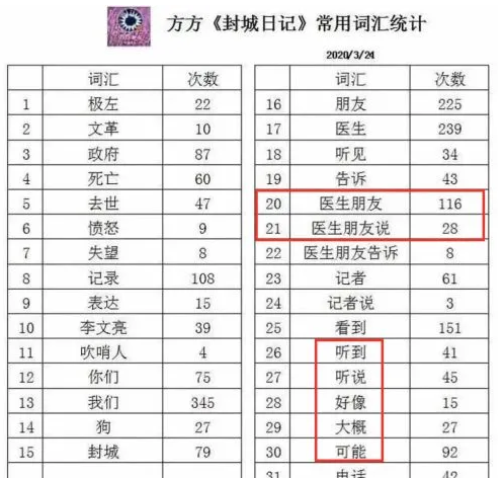

但既然是个人日记,就决定了内容本身的私人化,很难做到客观。网友诟病方方的第一点是,把虚构的东西当做事实写出来。方方的日记写的是武汉抗疫的记录,她本人称之为“纪实文学”,但大量的素材却又来自道听途说,而其中的不少内容更是已经被证实为谣言。

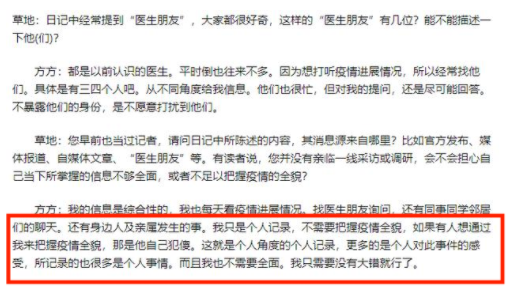

有网友做过统计,在方方的日记中,道听途说类的词汇如“医生朋友”出现了116次,“医生朋友说”出现了28次,“医生朋友告诉”出现了8次,“记者说”出现3次,“听说”出现45次……

按方方自己的说法,她是一个多月没有出过门,日记里所有的内容都是从朋友那儿听来的,从网上看来的。 从消息来源看,方方老师没比我们消息渠道可靠到哪去。

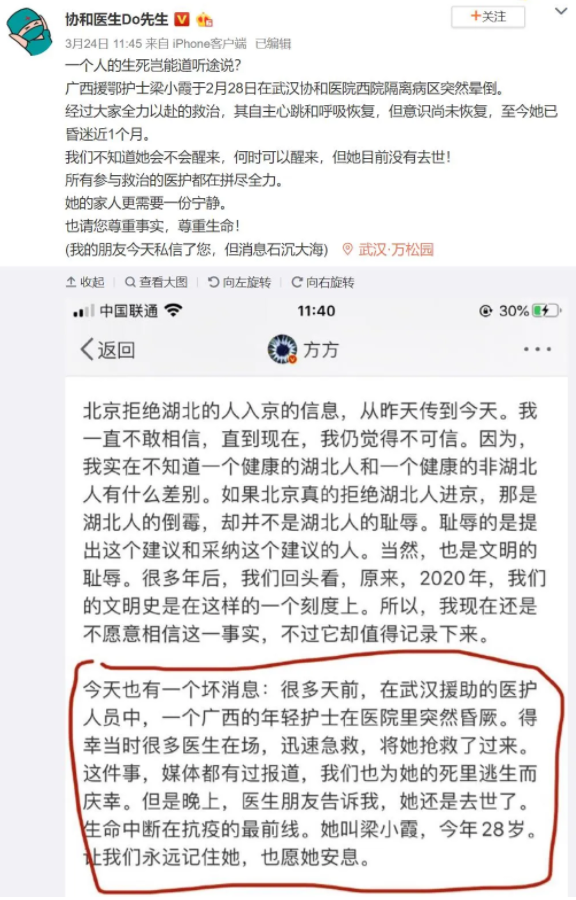

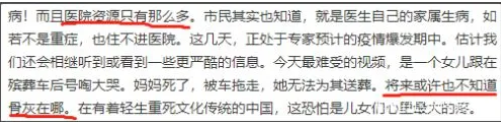

但就这样在家里写作,她还是把“殡仪馆满地的手机没人收拾”、“已经去世但其实还在抢救的护士”这些已经被证实为谣言的内容当作事实写了出来。比如一个叫梁小霞的护士,直接被方方通过道听途说的方式“写死”了。

方方曾在采访中承认,她的信息源并不多,日记是个人角度的个人记录,做不到全面也不需要全面。那又何谈“纪实”?

这话本身是没错的,日记本就是非常私人化的东西。

但当它被集结成文发布到网络上的时候就具有了公共属性。

话语权被滥用是在这次事件中被广泛讨论的一件事。

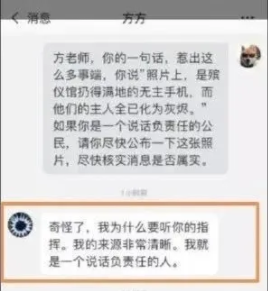

话语权是个很强大又可怕的东西。它赋予了你的言论能被更多人听到的权利,随之而来的,是要为言论负责的义务。

作为前湖北作协主席、有上百万粉丝的具有极大影响力的公众人物,方方老师比普通人拥有更大的话语权,同时也更有必要对自己发布在网络上的内容负责。

然而方方日记中存在的大量事实错误,事后她本人既没有勘误,也没有更正向读者道歉。

互联网并没有容不下方方,这一点才是网友咬着她不放的原因。

网友诟病方方的第二点,是真相只说一半。

纵观方方的日记,你的确不能说她写得东西全是谣言,有不少都是真实发生的。

但她偏偏又遮遮掩掩不把事情的全部过程写出来。

字里行间带着强烈的主观情绪,却又标榜自己是“严肃纪实文学”。

写坏的方面,她就自己发挥想象,推测式写作。

她在日记里写医院的资源只有那么多,那些去世的人连骨灰都找不到了,但实际上这些事压根没有发生,只是她自己的推测。

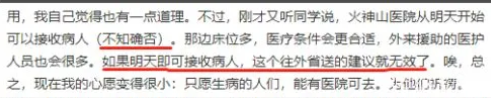

4、火神山、雷神山是实打实盖起来的医院,也真的实现了对患者的应收尽收,但到了她的笔下变成了(不知确否)

那么之前的小道消息后面怎么不都加上括号(道听途说)呢??

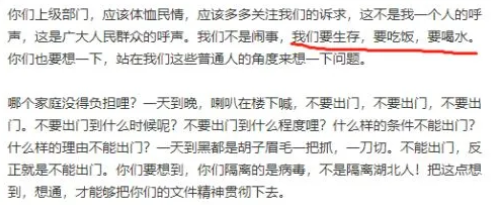

她在日记里写, 上级部门应该关注民众的诉求,要吃饭要喝水,不要一刀切。

但偏偏又把街道社区人员加班加点保证物资供应的部分给漏掉了。

方方令她曾经的支持者们失望的原因是,她的日记后期,不是为了写事实而讲述那些悲惨,而是为了证明悲惨去选择素材。

赫克托·麦克唐纳在他的《后真相时代》一书中,把这样的传播者定义为:

5、误导者(misleader):故意用竞争性真相营造他们知道不正确的显示印象。

真相说一半,就是最大的谎言。

而方方日记到底能不能代表武汉最真实的声音,你我说了都不算。

武汉人比任何人都有发言权。

微博博主@唐史主任司马迁发了一条微博,请武汉人来说一下对方方和她日记的评价。

下面的评价中,大多数武汉人对方方无法认同,认为方方过度渲染了武汉的悲惨,却看不到政府、人民所做出的努力与改变。

所以他们不想被这本日记代表。

5、这里也要给方方老师说句公道话,日记的后期她也详细记录了湖北换帅之后的各种积极举措,写到了医护人员、志愿者、城市建设者的巨大贡献。

至于她到底有没有说出你想说的话每个人的评判标准不同,自然无法做到意见统一。

所以到此为止,网友也只是质疑和批评方方日记中道听途说和选择性记录的部分。也还不至于被网友们追着一路锤,关起门来都是自家的事。

任何书写,都是有意义的。需要审视的,是写作者的发心。

网友诟病方方的第三点是,怀疑她明知被西方政客当枪使而为之。

方方日记3月24日写完,4月8日出版。仅仅两周,《武汉日记》的整理、翻译、排版、校稿、出版、发行、预售等等就全部完成。

速度实在太快。时间点实在是太敏感。

大多数人其实并不反对方方日记的出版,她要是拿了个诺奖回来还是给中国人长脸了。

而她两周就把自己的日记出版,这些新闻后续是怎么样?真实性如何?能不能在日记里面注解?这才是网友最关心的问题。大家不想被片面的文字代表。

很显然,大家在译版的封面和内容摘要当中并没有看到对这一部分内容的纠正,还扣上了不少莫须有的罪名。

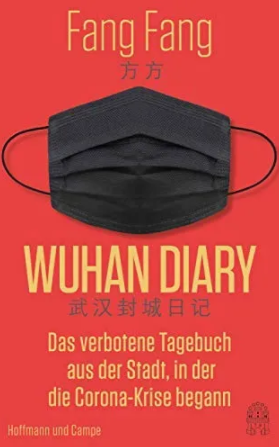

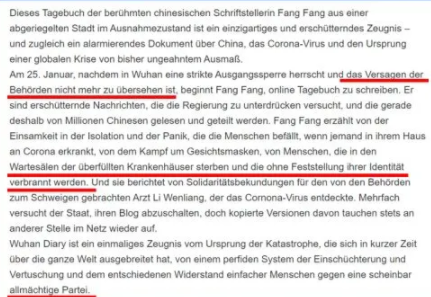

先来看看德语版封面,这个副标题“被禁的日记”(Das Verbotene Tagebuch),就已经与事实严重不符了——方方日记并没有被禁,现在在微博上依然能找到。而作者方方对这一表述选择了默许。

再来看看德语版的内容摘要:

这是一个独一无二的令人颤抖的证据 - 也是一份关于中国,新冠病毒和全球危机根源的令人震惊的记录。

... 那些人死在人满为患的医院候诊室里,还来不及被验证身份就被烧了...

... 武汉日记证明了这场迅速蔓延到世界各地的灾难的起源,证明了令人生畏的善于掩盖和掩饰的体制,以及普通百姓对无所不能的政党的坚决抵抗。

无论是“被封禁的日记”还是“令人颤抖的证据”,都显然不是事实,并且带着一种浓浓的政治立场和偏见。

作为原书的作者,难道会允许别人胡乱翻译自己的作品吗?退一万步说,作者难道没有责任去考证译本的准确性吗?

结合最近的新闻一起食用,果然有点“庚子赔款”内味儿了。

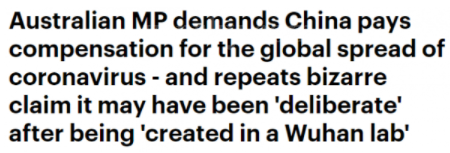

4月5日,英国智库亨利·杰克逊学会发布了一份报告,说此次疫情已让G7国家造成约3.2万亿英镑损失,他们认为中国对此负有责任,所以英国应该向中国索赔3510亿英镑。

3月31日,澳大利亚议员克里斯滕森向澳大利亚议会提交了一份议案。提议收回达尔文港和中国公司租用的农地,作为赔偿。

相信很多人尤其是海外华人已经感受到到世界格局正在因为这场疫情发生改变,而中国现在正处在非常敏感微妙的国际关系中。

无论方方老师和她背后的出版商火速出版这本书的动机为何,她的《武汉日记》都将把中国再一次推向风口浪尖。

而普通网友其实并不关心哪个作家在哪出了哪本书,但绝大部分人都不愿看见自己的国家陷入险境。

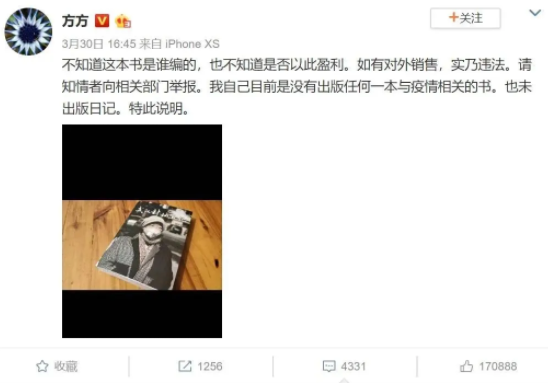

6、有趣的是,3月30日,方方曾在微博上宣布,自己没有出版任何一本和疫情有关的书,也未出版日记,还加了一个“特此说明”。

转眼八天的时间,她日记的英文版和德文版又在亚马逊预售了。

(有一说一,这波操作实在是有点打脸...)

出版事件发酵之后,果然出现了“不一样的声音”。

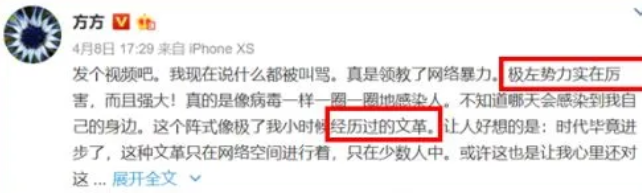

有点恼羞成怒的方方老师一言不合就给网友扣上了极左的帽子,把不支持她的人都打成“文G余孽”,说都是不理解她的人。

至此,网友彻底炸了。

我只是不喜欢你的日记,你怎么直接给我扣个帽子??!

事实上,这次疫情中,我们看到了太多人互相给对方扣帽子。

说一句德国医疗资源实属优越就会被称为“德吹”,夸一句中国防控疫情“快狠准”马上有人跳出来说你是“小粉红”。

方方事件发酵之后,很多发声质疑的自媒体也被扣上了“极左”的帽子。

而你几乎可以在每一个对方的文章里找到那句话——

“一个健康的社会,不应该只有一种声音。”

的确,一个健康的社会不应该只有一种声音。

但不代表只能存在方方的声音。

有歌颂真善美的主流官媒,就应该有揭露阴暗面的伤痕文学。

准许你针砭时事揭露问题,也应当准许别人真心地感恩现在的生活。

事实上,方方日记在疫情早期有着很多积极的作用。它为因疫情内心满目疮痍的中国人找到了一个出口,给予了很多人力量,并且积极推动了防疫措施的改进。一点小小的瑕疵不足以抹杀它的价值。

那么网友的批评和投诉有意义吗?

德语封面和摘要在昨天在德国亚马逊被火速删除。根据方方最新微博,她本人承认译版存在言论走偏的问题,而删除也是她和出版商协商之后的结果。

比起互相给对方扣帽子,倒不如来点实际的。

从广义上讲,我们每个人都是生活在小格子里的蝼蚁,每个人看见的世界,都是罗生门。

个体与个体发生冲突异见,都在情理之中,无非对错,亦无高下,不必互相说服。

有人选择传播美好,有人选择揭露黑暗。

有人写黑暗,是为了拥抱光明;

有人写黑暗,是为了挡住光明。

真心希望方方老师是前者。

END